这阵子在微博上闹得沸沸扬扬的“武汉中心医院艾芬医生视网膜脱离”事件,也在眼视光圈子里引发种种热议。

事件当中,每个人的关注点各不相同,作为一枚高度近视眼,我不免对“视网膜脱离”有些担心。虽然进入眼镜行业之后,早就知道高度近视的并发症之一就是网脱,但当这样的患者真真实实出现在你面前时,还是有点慌的。

今天,我们就来聊一聊有关“视网膜脱离”的那些事儿。

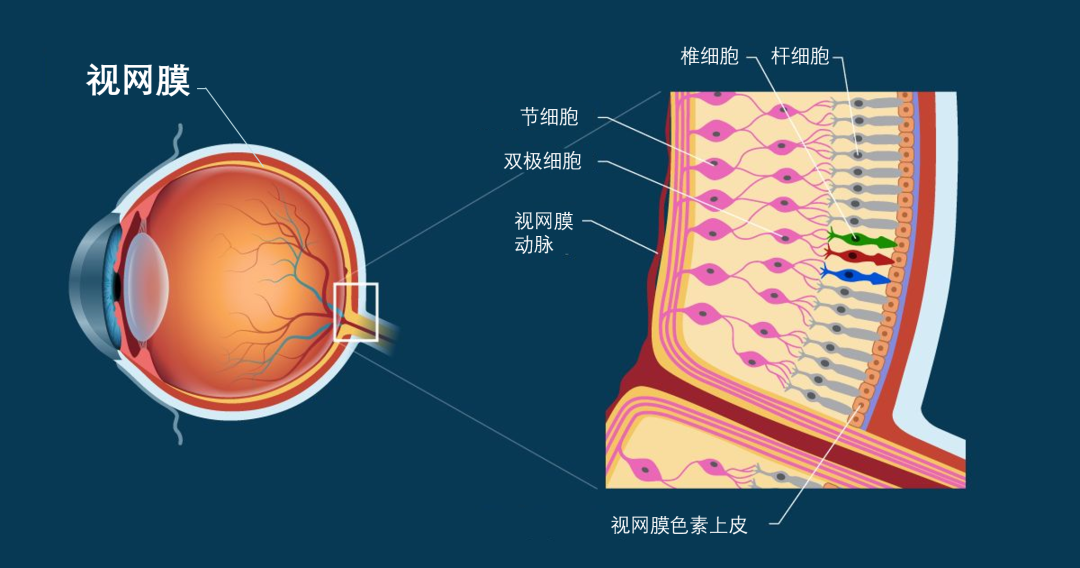

视网膜,它附着在我们眼球壁内层表面,是一层柔软透明且结构复杂的薄膜,厚度不到0.5mm。

但是你能想象到吗?这么薄薄一层膜中总共有10层结构,7种不同类型的细胞,其中光感受器细胞有多达约1.3亿个。

这么多细胞共同工作当然是要做一件非常伟大的事——形成视觉:物体表面的光线从外界通过角膜、晶状体、玻璃体等屈光介质后照到了视网膜上,视网膜上的不同细胞分工合作,将光信号转换成生物信号,传导到大脑,我们的脑海里就出现了眼前世界的画面。

所以,把眼球比喻成一台照相机,那么视网膜无疑就是底片了。

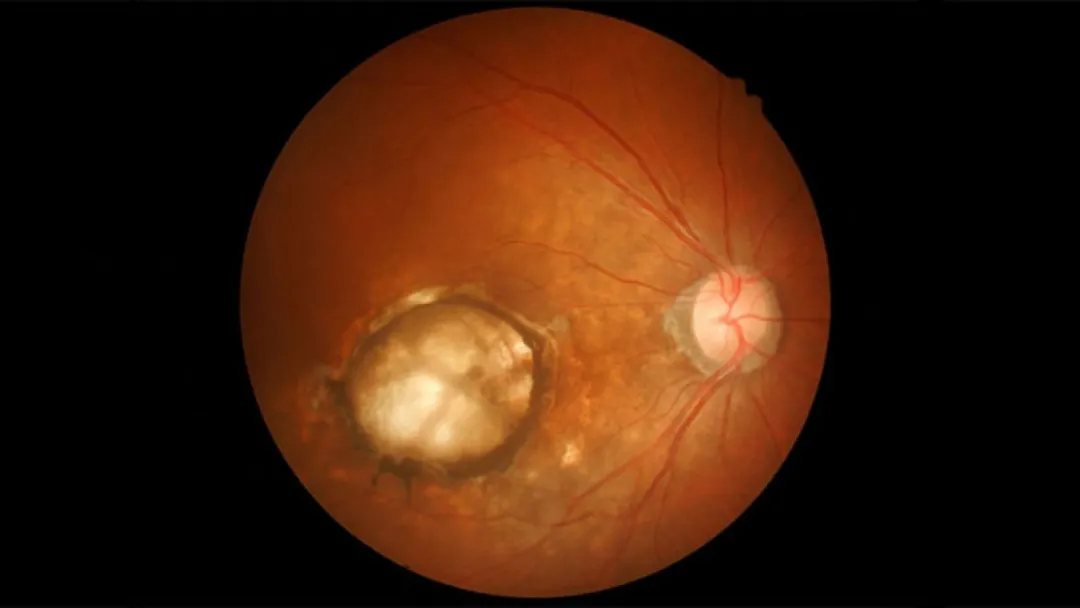

正常情况下,视网膜非常平整地贴合于我们眼球的内表面,但是如果视网膜的上面出现了“视网膜裂孔”,那么距离视网膜脱离就只有一步之遥了;如果视网膜的一部分或者全部从附着的部位脱落,就是视网膜脱离。

视网膜脱离时,视觉功能会受到影响,出现视野缺损甚至丧失视力。

▐ 视网膜脱离的原因包括:

视网膜裂痕或裂孔:这可能让眼球中部的液体(液化的玻璃体)在视网膜下汇集导致视网膜脱离。多见于玻璃体后部脱离(PVD)、视网膜格子样变性(视网膜变得非常薄)和眼部或头部损伤患者

视网膜牵拉:玻璃体积血、眼内手术葡萄膜炎等,可导致玻璃体或视网膜下组织机化形成“条索”,将视网膜朝远离眼底方向牵拉。多见于增殖性糖尿病视网膜病变、血管炎症、视网膜血管阻塞等患者。

液体在视网膜下方积聚:可能由视网膜、脉络膜、眼内血管的炎症或阻塞,使液体在视网膜下方积聚,导致视网膜脱离。

以下这些因素可能会增加风险:

有视网膜脱离家族史;

年龄大于50岁;

眼部疾病或手术:一侧眼睛发生过视网膜脱离、视网膜格子样变性、高度近视眼、眼部损伤或白内障手术等;

其他:头部受到钝性损伤或击打伤;糖尿病等。

这里要特别说一下:高度近视是视网膜脱离的高危因素

据相关数据显示:在全球视网膜脱离患中,大约40-50%患有近视眼,而高度近视更是高风险人群。

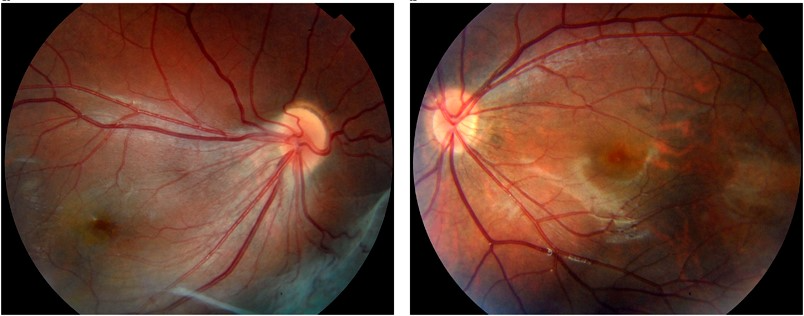

在近视形成过程中,眼球会逐渐变大、拉长,变成长椭圆形甚至是不规则的局部突出。此时眼球像气球充气一样变长、变不规则,这时气球壁会逐渐变薄。同理,在眼球变形的过程中,视网膜也被“拉”薄了。被“拉”薄的视网膜,看起来就像“豹纹”一般的模样,眼科医生称之为“豹纹状眼底”。然而,这件“豹纹”可一点也不时尚哦。

根据爱尔眼科的核查报告显示:艾医生的术眼眼轴29.00mm,而正常人的眼轴长度只有24mm,可想而知,艾医生的眼球变形到何种程度。

视网膜变薄的同时会产生变性灶,更严重者,会产生裂孔,而这些破洞就是视网膜脱离的直接危险因素。

发生以下症状时要注意了:

视力突然下降;

漂浮物的大小和数量突然增加;

突然出现闪烁;

在视野的边缘(侧面)出现阴影。

以上这些症状并不一定代表了视网膜脱离,但无论如何都应该尽快就诊,切勿拖延!

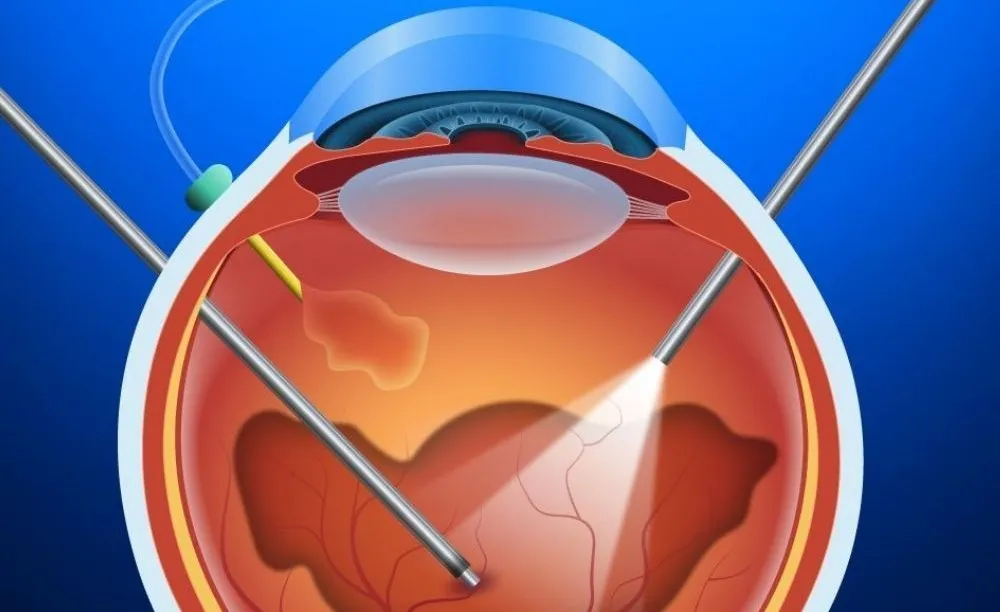

如果只是单纯发现视网膜裂孔,一般不需要手术治疗,可以通过视网膜激光光凝封闭裂孔,阻止视网膜脱离的发生。然而如果视网膜脱离已经发生,视功能受到了影响,就必须要接受手术治疗。

要降低视网膜脱离风险,我们可以:

避免物理伤害:在进行可能会伤害眼睛或撞击眼球的活动时,佩戴护目镜;进行拳击、打网球、踢足球,放烟花等时也要注意避免眼部伤害。

定期眼部检查:尤其是近视眼、白内障手术后、糖尿病、有视网膜脱离家族史等,应更频繁进行定期眼部检查。

谈到视网膜脱离,就不得不再次强调近视防控的重要性。

许多人以为近视了无非就是配副眼镜,殊不知还有引起各种眼病的风险。还有人认为,如果近视了,做个手术不就完事儿了吗?是不是这样呢?其实艾医生恰恰就是接受过准分子近视屈光手术的,却仍未能躲过视网膜脱离这一劫。

关于这个问题,我们看看首都医科大学附属北京同仁眼科医院副院长魏文斌教授是怎么说的:

听完魏院长的一席话,我们知道了:高度近视会有视网膜脱离的风险,即使做了手术这种风险也依然存在。

因此,我们必须不遗余力做好近视预防;如果已经近视了,也要想方设法控制其度数,控制眼轴的长度,这样可以降低视网膜脱离等并发症的患病风险。